為什麼有些人容易「憂鬱、自責」?心理師:從小乖巧、聽話的人容易發展出這種性格

今天我在整理前幾周講憂鬱人格的稿子。忽然想起多年前,朋友介紹給我一個相親對象。男生很高大帥氣,有很穩定的工作,禮貌耐心。我倆的約會之中,小心翼翼、凡事正確,怎麼說呢,禮貌大方都帶著標準的模板。當時彼此都隱隱覺得不對,又都很難言語,最後只好裝作無疾而終。

現在想來,我們兩個那時候都只是個乖小孩兒。我們像兩個否認自己慾望,按章行事的精緻木偶,無論看起來如何雕琢,可是內在那些熱情和慾望都被緊緊困住,舉案齊眉相敬如賓,哪裡可能有樂趣呢?

那個我們彼此都隱隱覺得不對又很難言語的味道,姑且讓我把它叫做:精緻的憂鬱。沒有生機的瓷娃娃。

「一切本應向外的憤怒,都會投注給自己。」

我這些年對於「憂鬱」有了一些新的認識。其實是一種被淹沒,存在被閹割、又了無窮盡的感受。它不止是「我不夠好」,更是「我的慾望、我的感受都不重要,我的存在毫無價值。」

弗洛伊德在1917年的論文中寫,說人們在憂鬱狀態下,容易將自己的負性情感投注到自己的身上,而不是覺得別人糟糕。

憂鬱者憎恨自己的程度遠超出自己的實際缺點。

我在這些年的工作中,常發現,當一個人拚命地過度自責的時候,往往實際上是在拚命地壓抑自己對他人、外在的憤怒。

比如一個母親不斷地自責,說孩子的問題全是我的錯,你快來告訴我我的錯誤究竟如何彌補;一個年輕人說讓父母這麼失望,這全是我的錯,可是我真的做不到,我太差勁了。

我沒有辦法表達對你的憤怒、我甚至都不覺得自己有資格對你憤怒。久而久之我連憤怒的感受都沒有了,取而代之的是「都是我的錯」的內疚感。

一定都是我的錯。

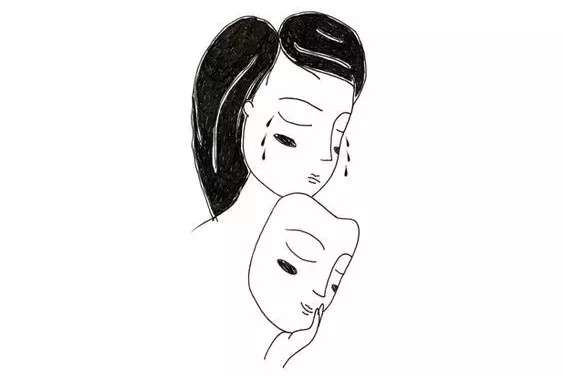

當一個人過度自責的時候,實際上是在壓抑自己對他人、外在的憤怒。(示意圖非本人/翻攝自youtube)

「一定都是我的錯」這句話中的篤定,其實當你仔細去聽,這裡面有極大的憤怒感。

好吧好吧,我殺了我自己,你總該無話可說了吧。

我已經如此愧疚,我是這麼地糟糕,我的存在毫無意義。這世界於我沒有任何價值,我對你毫無期待,你不必承擔你應有的責任,這一切的一切都是我的錯。

愧疚感遮掩了憤怒的感受。表達憤怒是困難的,而指責自己是熟悉和安全的。

當然現實中沒有我描述地這麼極端,往往以更難以識別的方式出現:

比如說,同事的工作沒有做完,結果影響了團隊的獎金。而你很難覺得對同事生氣,卻覺得自己太沒用了,是不是自己沒有交代清楚,或者我是不是應該當初多幫幫他,你反覆地做無用的自責。

一切本應向外的憤怒都會投注給自己。有人會說,無論別人對我的埋怨多麼地奇怪或者無中生有,我都會放在心上,並且覺得一定是我哪裡沒有做好。

所以這些羞恥的感受,會使憂鬱者會不斷地補償。加班、承擔更多的責任、犧牲更多的自己。看起來像是《芳華》裡面的劉峰。他這個人從未被尊重、被看見,但是他多麼地助人為樂、善樂好施、為他人著想啊。但殘酷地說,這是他來迴避自己內心愧疚感、維持自己自尊感的唯一方式。

精神分析師Mc Williams在研究利他性格的群體的時候,發現這些人如果沒有了做慈善活動的機會,通常就會被淹沒在憂鬱的感受之中。他們對別人的過錯都很大度,諒解、敏感、同情,只是對自己要求極為嚴苛。身邊的人都會評價他說,他是個好人呢。

利他性格的群體對別人的過錯都很大度,諒解、敏感、同情,只是對自己要求極為嚴苛。(示意圖非本人/翻攝自youtube)

為什麼一個人會發展出這樣的「憂鬱」呢?

理論上當然有無數種原因。在這兒我想講一個我熟悉的:如果一個人在「分離—個體化」過程中,和父母心理上的分離無法完成的話,是會帶來憂鬱的感受。

父母替代成年的子女來做決定、父母認為自己比子女更知道子女想要的是什麼、「我全都是為你好」、「你什麼都不懂」。這些緊緊不放的動作之中,表達的是父母的訴求:讓我來保護你,你還沒有長大。

而子女呢,如果心理感受始終停留在要滿足父母的期待、不能允許自己讓父母失望的狀態下,表達的是:你看我還是你的好孩子。我的感受都可以妥協,我的願望都不重要,媽媽你來告訴我,我是不是你的好孩子。

當然「心理獨立」這本來就是件困難的事情。我記得歐文亞龍曾經在他的書裡面寫,他已經進入暮年,有一天他做了一個夢,夢裡面他坐在旋轉木馬上,看見他的媽媽。他在夢裡面大聲地向媽媽喊道:媽媽媽媽,你覺得我好嗎?亞龍在書中說,醒來自己嚇了一跳,這麼多年過去,自己在夢中還是那個渴望被認可的小男孩兒。

人和父母(或引申為和周圍環境)的關係,大概一直在「渴望被接納」、「成為自己」之間反覆權衡。

可是道理是這樣的:如果父母緊緊抓著孩子不放,而孩子又沒有在心理上獨立起來的話,這個關係中就會充滿憂鬱性的張力。孩子會覺得:如果我追求獨立、為自己的選擇負責,就會傷害到父母(都是我的錯);但如果我仍然還依賴父母,那麼自我的願望和情感都無法得到自己的尊重,自己也會很厭惡自己。

無論怎樣,「這一切都是我的錯」。

所以如果一個人的感受、慾望、願望、哀傷無法得到尊重,甚至被蔑視,就好像我生來是個隱形人,所有的存在都是為了他人期待。那就一個人就不需要有生命力,只是需要一副精緻的行屍走肉,去滿足他人願望,供他人娛樂。

做聽話的成年人。做沒有自己的成年人。

因此憂鬱像暗不見天日的漫長冬天,你會覺得貧瘠、荒涼毫無生氣。它是個背景音,綿延不絕,也沒有出路。

Erna Furman 1982年曾經發表過一篇文章,叫《Mothers Have to be there to be left》(母親的存在,是為了將來的必須分離)。我想這話不止是向父母說的,也是向每一個乖孩子說的。

至於我自己,是在這個冬天的夜晚裡面,想起那兩個精緻的瓷娃娃,很想有機會跟她說:

道路漫長且險阻。但你的一切願望、感受都是重要的。你所有成為自己的努力,負擔的懷疑和失望都是你成年的必經之路,它們都會為你帶來生機和樂趣,去做個開心的成年人。